Бренд начал свою деятельность в 2018 году. Владельцем казино является компания INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEMS S.R.L., зарегистрированная в Коста-Рике. Казино позиционирует себя как площадка предоставляющая азартные игры с честными выигрышами и надежными выплатами. Драгон Мани казино работает по лицензии Кюрасао № 365/JAZ, полученной практически сразу после выхода на рынок.

Бренд начал свою деятельность в 2018 году. Владельцем казино является компания INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEMS S.R.L., зарегистрированная в Коста-Рике. Казино позиционирует себя как площадка предоставляющая азартные игры с честными выигрышами и надежными выплатами. Драгон Мани казино работает по лицензии Кюрасао № 365/JAZ, полученной практически сразу после выхода на рынок.

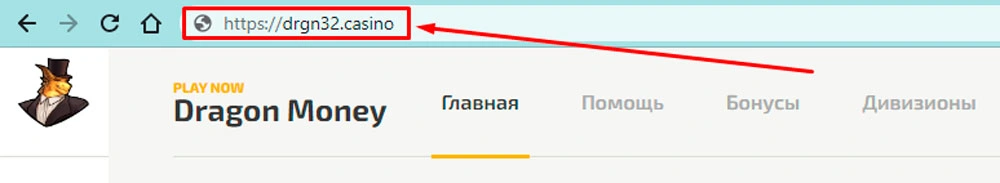

Благодаря такому разрешительному документу можно рассчитывать на честную игру и выплаты выигрышей. Что касается безопасности, то в Соглашении есть пункт 10.5, согласно которому можно передавать информацию об игроке третьим лицам. Однако финансовые операции являются защищенными. Для доступа к официальному сайту, может потребоваться рабочее зеркало.